La puna y los camélidos: su historia, sus características, su situación actual El Escenario

Estas áreas se caracterizan por su elevación altitudinal (más de 3500 m s.n.m.) y su relieve de montaña, que incluye mesetas de altura y suaves valles. Su geomorfología es compleja e incluye sierras, salares, valles a más de 3000 m s.n.m., cuencas endorreicas con lagunas, amplias superficies de erosión, abanicos aluviales, conos de deyección y campos de médanos. La vegetación es muy pobre y está formada por estepas graminosas o estepas de caméfitos en cojín. Hay también vegas, desiertos de líquenes, etc. Las comunidades climáxicas del distrito están formadas por gramíneas cespitosas que crecen formando densas matas circulares o semilunares, a veces mezcladas con caméfitos en forma de cojín o de placa.

La Puna no es homogénea: Hay muchas zonas de suelo desnudo de pedregal y arena, zonas verdes en las vegas, estepas, ríos y lagunas y grandes salares de donde se extrae sal en forma comercial y otros minerales. El tipo de vegetación dominante es la estepa, siendo el tipo de estepa variable en función de condiciones microclimaticas y edáficas (arbustiva, herbácea, halófila o sammófila). Las plantas muestran adaptaciones particulares al clima y al suelo, como ser: hojas ausentes, muy reducidas o transformadas en espinas, cutícula muy gruesa, presencia de resinas, enanismo y profundas raíces (Fabiana tiene tallo de 20 cm de altura y raíces de más de 2 metros).

(Datos biogeográficos de Cabrera 1976).

Los Animales

La fauna de la Puna, reducida en cuanto al número de especies si se compara con las ecorregiones circundantes de menores altitudes, se caracteriza por la presencia de especies singulares, muchas de ellas endémicas, que se adaptaron a las condiciones extremas de vida de la región. Diversas adaptaciones fisiológicas, anatómicas y eco-etológicas, les permiten vivir en estas condiciones particulares. La fauna de vertebrados de la puna y los altos andes, incluye varias especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, y unas pocas de peces. Presenta una interesante diversidad faunística, distribuida principalmente habitando vegas y lagunas salobres, bosquecillos de queñoa (Polylepis spp.) y churqui (Prosopis ferox) y las extensas estepas arbustivas puneñas y laderas rocosas, ambientes con máxima prioridad para la protección de la fauna.

En numerosos ríos y arroyos de la región se introdujeron y mantienen deliberadamente mediante la “siembra” de alevinos, especies de salmónidos exóticos invasores, llamados localmente “truchas”. De las siete especies introducidas en la Argentina, de las cuáles prosperaron cuatro, se destaca la presencia, en los ríos y arroyos de la Puna, de la “trucha arco iris” (Oncorhynchus mykiss), por ser la introducción más “exitosa”, a partir de los primeros ejemplares liberados en 1904, y por su alto impacto sobre la fauna nativa, especialmente sobre peces y anfibios. Este impacto se manifiesta tanto en forma directa (predación) como indirecta (competencia por alimento, cambios en la red trófica, modificación de hábitat, etc.), lo que repercute a su vez en otros niveles tróficos del ecosistema. La introducción de esta especie se torna un problema de conservación cuando ocurre en microcuencas que representan el hábitat exclusivo de especies endémicas (aquellas cuya distribución está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del mundo), y existen numerosas referencias de su impacto en Sudamérica (Lago Titicaca Bolivia-Perú, Patagonia Argentina) y en el noroeste argentino en particular, afectando negativamente a poblaciones de anfibios endémicos (Telmatobius spp., Atelognathus, entre otros). Anfibios

Reptiles

Entre las serpientes de la Puna, es común la culebra del género Tachymenis, género que reúne seis especies que se distribuyen desde Perú hasta el sur de Argentina y Chile, en zonas de altura y en la Patagonia. T. peruviana, se encuentra en la región noroeste, habitando las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, desde aproximadamente los 2000 m snm hacia arriba. Es de hábitos diurnos y se encuentra en las cercanías de cuerpos de agua, donde se alimenta de anfibios o en las zonas de arenales y rocas, cazando lagartijas. Es importante destacar que su veneno posee fuerte actividad proteolítica y hemolítica y puede producir accidentes graves, por lo que se recomienda no tratar de capturarla.

Otra serpiente, menos abundante y que habita sectores bajos de la Puna en su transición hacia la Prepuna, los Pastizales de Neblina y el Bosque Montano, aunque en Bolivia parece ascender a mayores altitudes, es la serpiente venenosa Bothrops jonathani, llamada localmente “cascabel negra” o “yarará de altura”. Citada recientemente para las provincias de Salta y Jujuy en Argentina, es una especie terrestre, nocturna y crepuscular, y se alimenta de pequeños roedores, marsupiales, otros reptiles y aves, y al igual que otras serpientes del género, posee un veneno de fuerte acción hemolítica y proteolítica, cuya mordedura requiere de tratamiento médico específico y urgente, con aplicación de suero antiofídico. Aves Entre las más frecuentes y características se encuentran algunos Tinamidos (comúnmente llamadas martinetas o perdices) como EL “Keu” (Tinamotis pentlandii) y el “Guaipo” (Nothoprocta ornata).

Los “suris” o “ñandú petiso” (Rhea pennata garleppi), ave del grupo de las rátidas o aves corredoras (familia Rheidae) endémica de Sudamérica, cuyas poblaciones se encuentra con problemas de baja en su densidad y de su éxito reproductivo, señalándose la intensa caza y recolección de huevos como los factores determinantes. Ocupan un lugar preponderante en la cultura andina, como en las ornamentaciones y bailes de los “Samilantes” en las fiestas.

El “cóndor” (Vultur gryphus), especie que se distribuye en Argentina por la cordillera de los Andes y la precordillera desde Jujuy a Tierra del Fuego, en las sierras altas de Córdoba, San Luis y costa patagónica es una especie emblemática y símbolo de la cordillera. Esta especie, que suele cargar con la mala reputación de cazador y ladrón de ganado, es sin embargo un ave carroñera, es decir se alimenta de cadáveres de animales domésticos, guanacos y vicuñas principalmente. Se encuentra categorizada como “Casi amenazado” (NT), categoría que establece que si bien la especie no presenta riesgos actualmente como para ser incluida en algunas de las categorías de peligro (En peligro crítico, En peligro o Vulnerable), está cercana a satisfacer los criterios para su inclusión o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Además se encuentran otras aves como rapaces (halcones, caranchos, águilas, aguiluchos y gavilanes), palomas, chorlos y teros; algunas especies de lechuzas y búhos, una especie de carpintero, el “yajto” (Colpates rupicola) que suple la falta de árboles utilizando los roquedales y barrancas de tierra para nidificar y alimentarse.

Pareja de “Yajtos” (Colaptes rupicola) posados en pircas de rocas. Foto: Yanina Arzamendia.

Numerosas especies de Paseriformes (gran orden de aves que abarca a más de la mitad de las especies de aves del mundo y a los que se conocen comúnmente como pájaros, y a veces aves canoras o pájaros cantores), habitan las estepas, vegas, roquedales y otros ambientes de la Puna y los Altos Andes, utilizando muchos de ellos huecos en la tierra o entre las rocas para descansar y nidificar. Destacan la “mineritas” o “camineras” del género Geositta, los “come-sebos” o “yales andinos” del género Phrygilus, los “jilgueros” del genero Sicalis, las dormilonas del genero Muscisaxicola entre muchos otros. Párrafo aparte merecen los “colibríes o “picaflores”, resultando difícil concebir que aves tan delicadas y generalmente asociadas a otros tipos de ambientes hayan logrado colonizar los Andes, haciéndose presente hasta los 5000 m snm. Especies del género Oreotrochilus y Colibri, destacan pos sus colores y su veloz vuelo batido, y el denominado localmente “Kenti” (Patagona gigas) por su gran tamaño. Por último, entre los componentes más destacados, debemos mencionar a las aves acuáticas que habitan las lagunas y vegas altoandinas, especialmente las tres especies de “Parinas o Flamencos” (Phoenicoparrus andinus, Phoenicoparrus jamesi y Phoenicopterus chilensis) por ser aves “carismáticas” y altamente especializadas para alimentarse en los salobres cuerpos de agua de la región, distinguibles entre sí principalmente por la forma de sus picos, y la coloración de sus patas. Detalle de los cráneos de las tres especies de flamencos que habitan la Puna, obsérvese la diferencia de los picos.

Diversas especies de patos y “socas” o gallaretas (género Fulica), habitan también las cuencas andinas, así como el “Yanavico” o “Ibis puneño" (Plegadys ridgwayi) y algunos chorlos, playeros y agachonas como los llamados localmente Pucu pucu (genero Thinocorus) y el Culi Culi (Attagis gayi).

Mamíferos Los roedores, son un componente clave de la fauna altoandina, encontrándose entre los de menor tamaño, algunas especies de “ratones” de los géneros Akodon, Phyllotis y Calomys principalmente. Se destacan además otros como la “rata andina” (Andinomys edax) y el “pericote andino” (Auliscomys sublimis), habitando en áreas rocosas de zonas de altura con vegetación arbustiva cerca de los cursos de agua; o las “lauchas colilargas” de género Elygmodontia spp., de hábitos nocturnos y habitantes en general de suelos arenosos de dunas y roquedales, donde cavan sus madrigueras o utilizan la de otros roedores. También la “rata conejo” (Reithrodon auritus), de áreas abiertas rocosas y con escasa vegetación. Típicos representantes de la fauna andina son los roedores de la Familia Caviidae, denominados localmente “cuis” o “cuy”, con especies silvestres de los géneros Cavia, Galea y Microcavia, que viven en grupos familiares, a veces numerosos, en pastizales y arbustales donde excavan sus madrigueras o utilizan las de otros animales. Resultado del cruce de varias especies del género Cavia, realizado en la región andina de América del Sur en tiempos prehispánicos, con registros arqueológicos encontrados desde Colombia y Ecuador hasta Perú y Bolivia, surgió una especie híbrida doméstica (Cavia porcellus), criada hasta la actualidad para su consumo o como mascotas en varias regiones andinas y extra andinas, donde se los conoce como “conejitos o chanchitos de la India”. Exclusivas de los altos andes, desde Perú a Chile y Argentina, destacan las “chinchillas”, cuya valiosa piel hizo vulnerable a la especie a la persecución humana. Esto llevó a la “chinchilla altiplánica, real o grande” (Chinchilla brevicaudata) prácticamente a la extinción. Distribuida antiguamente desde el sur de Perú, oeste de Bolivia, centro y este de Chile y noroeste de Argentina, habitando áreas montañosas de laderas pronunciadas, clima frío y con vegetación herbácea y arbustiva entre los 2500 y 5000 m snm, sobrevive actualmente en pequeñas y aisladas poblaciones, en zonas de mayor altitud. Se encuentra incluida en el apéndice I de CITES y categorizada como en Peligro Critico de Extinción en Argentina. Más comunes y abundantes resultan las “vizcachas andinas o chinchillón” (Lagidium viscacia), de hábitos diurnos y gregarios, habitantes de los roquedales y paredones rocosos de la puna y los altos andes. Otros roedores exclusivos de Sudamérica, los octodóntidos, de mediano tamaño, con sus cuerpos cubiertos por un pelaje largo y sedoso, nocturnos, sociales y que excavan madrigueras, tienen en la Puna Argentina representantes como la “rata cola de pincel” o “chozchori” (Octodontomys gliroides) y la “rata chinchilla" o “amito” (Abrocoma cinérea). Cercanos con estos últimos, los roedores fosoriales (que viven bajo tierra) del género Ctenomys (Ctenomyidae), han alcanzado entre los mamíferos, la adaptación máxima al medio subterráneo en la región, convergiendo fuertemente con otros grupos de roedores subterráneos como los Geómidos Norteamericanos. Verdaderos artífices de su propio microclima, estos roedores excavan y habitan en forma permanente madrigueras con un túnel principal y ramificaciones laterales divergentes y una o más cámaras y nidos, donde acumulan su alimento, obtenido mediante cortas excursiones a la superficie, regulando mediante la apertura y/o obturación de las bocas al exterior las condiciones de temperatura y humedad de sus madrigueras de una forma asombrosa. Esto les ha permitido colonizar los más diversos ambientes del extremo sur de América, desde las regiones costeras hasta los altos andes. En la Puna Argentina, la especie Ctenomys opimus, llamados localmente “tojo”, “oculto” o “tucu – tucu”, se distribuye ampliamente por las planicies, vegas e incluso terrenos pedregosos de buena parte de la región, constituyendo un elemento clave del ambiente en referencia a la formación de suelos y como presa de numerosos y variados predadores. Una especie de liebre (Lepus europaeus), introducida desde Europa, ha colonizado prácticamente todo el país, habitando incluso las estepas y pastizales puneños.  Dos ejemplares de “liebre europea” delante de una vicuña, en estepa arbustiva de la Puna Jujeña. Foto: Y. Arzamendia. Un pequeño marsupial, la comadrejita pálida (Thylamys pallidior) de hábitos nocturnos, se alimenta principalmente de insectos y frutos y habita zonas rocosas, de escasa vegetación, matorrales y en el interior de cactáceas. El quirquincho andino (Chaetophractus nationi) es un armadillo endémico de la región de la Puna, que habita los pastizales y estepas arbustivas donde se alimenta de invertebrados (insectos, lombrices, moluscos), pequeños vertebrados, huevos, frutas, tubérculos y hongos. Excava con sus fuertes uñas madrigueras donde se refugia en las horas de temperaturas extremas y para protegerse de sus predadores, contribuyendo con la remoción de tierra y los aportes subterráneos de materia orgánica en forma positiva sobre el suelo, al igual que los tojos. Algunos los consideran “plaga”, no por la cantidad de quirquinchos sino por el daño que ocasionan a los cultivos de “papa” ya que al buscar insectos y larvas escarba el terreno sembrado, interrumpiendo el crecimiento normal del cultivo. Utilizado culturalmente por los pobladores andinos en una serie de sortilegios como amuleto para atraer la buena suerte, es muy común ver quirquinchos taxidermizados en hogares y lugares donde se lee la suerte, o en negocios para atraer clientela, en la medicina tradicional es cotizado por su grasa, cola, huesos, garras y pelaje y también es utilizado como carne por los pobladores o para la confección de instrumentos musicales.  Quirquincho andino en la puna Jujeña. Foto: J. Baldo. Entre los predadores, destaca por ser el de mayor tamaño y por su plasticidad ecológica, el puma o “león americano” (Puma concolor), cuyas huellas y registros lo señalan presente hasta los cinco mil seiscientos m snm. De dieta oportunista, sin embargo es conocida su preferencia por los grandes vertebrados, incluyendo los camélidos silvestres. Ocasionalmente, ante la disminución de fauna silvestre por ejemplo, algunos ejemplares atacan al ganado doméstico, dada sus altas densidades y su docilidad, pudiendo afectar seriamente, en forma puntual, la economía de algún poblador ganadero local. Por ello son perseguidos y cazados por los pobladores locales, principalmente, ya que su piel no representa un valor comercial. Otros felinos habitantes de la Puna y los Altos Andes, son tres especies de gatos del género Leopardus, el “gato montés” (L. geoffroyi) más común en la áreas bajas de la Puna, el “gato de pajonal” (L. colocolo) que comparte su hábitat en las áreas más elevadas con el “gato andino” u “oscoyo” (L. jacobita), endémico de la región y que estaría asociado a la presencia de “chinchillones” (Lagidium viscacia) para alimentarse, aunque puede predar además sobre aves acuáticas o roedores pequeños. Ambas especies se encuentran categorizadas como Vulnerables a nivel nacional, categoría que considera que la especie está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.  Primer registro fotográfico del gato andino en Sierra del Aconquija, Tucumán. Foto: Scrocchi, G. J. y Halloy S. P (Fauna Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires). Dos especies de “zorros”, llamados localmente “atuj” o “antuko”, habitan las regiones de la Puna y los Altos Andes, el “zorro colorado” (Lycalopex culpaeus) y el “zorro gris” (Lycalopex griseus), variando sin embargo su densidad según aumenta la altitud, siendo más común el primero a mayores altitudes. De dieta oportunista, ambas especies predan principalmente sobre roedores, liebres y crías de animales domésticos, en especial sobre las ovejas y en menor medida de llamas. Consumen además frutos, insectos y otros pequeños vertebrados (aves y reptiles por ej.). Cazados por su valiosa piel, en especial en décadas anteriores, también son perseguidos por los pobladores ante los casos de predación sobre su ganado.

Otros carnívoros de menor tamaño, son el “zorrino”, “zorrillo” o “añazco” (Conepatus chinga) y el “hurón menor” o “unchuchukuy” (Galictis cuja), que se reparten el uso del territorio mediante su hábitos, los primeros esencialmente crepusculares y nocturnos mientras que los hurones son diurnos con una mayor actividad en las horas de mayor insolación. Se alimentan de roedores pequeños, reptiles, insectos, huevos e incluso carroña de animales muertos.

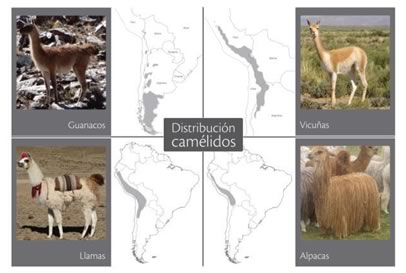

Entre los herbívoros de mayor tamaño, una sola especie de ciervo la “taruka” o “venado” (Hippocamelus antisensis) habita o habitaba, laderas rocosas y arbustivas de la puna, principalmente de la zona baja en su transición hacia la prepuna, aunque en el noroeste argentino prefieren y sobreviven poblaciones de este cérvido, principalmente en los pastizales de neblina que conforman un mosaico con los bosques montanos del sector superior de las selvas de Yungas. En muchas regiones de la puna de Jujuy y Salta se registran en la memoria de los pobladores la extinción local de las poblaciones de este cérvido, muy perseguido para el consumo de su carne. Destacan así como herbívoros claves de las regiones andinas, los camélidos sudamericanos, representados por sus cuatro especies, dos silvestres: el “guanaco” (Lama guanicoe) y la “vicuña” (Vicugna vicugna), y dos domésticas: la “llama” (Lama glama) y la “alpaca” (Vicugna pacos), por su mayor tamaño, abundancia y rol ecológico y socio cultural. Las cuatro especies de camélidos sudamericanos y su distribución geográfica.

Los camélidos aparecen en el Eoceno tardío en América del Norte (hace 40 millones de años). El Protylopus petersoni parecía un pequeño guanaco. Hace aproximadamente 20 millones de años, los camélidos dominaban las zonas planas de América del Norte y estaban divididos en cuatro grupos (Webb 1972). Los dos grupos más importantes eran los Paracamelus y los Hemiauchenia. Hace aproximadamente 3 millones de años, los Paracamelus migran por el puente de Bering hacia Eurasia y se extienden por toda Europa, norte de África y China. A partir de estos antecesores, evolucionan los camellos del viejo mundo: el camello y el dromedario que pertenecen al género Camelus y que son los "jorobados". También alrededor de tres millones de años atrás, en el principio del Plioceno, los Hemiauchenios pasan por Panamá e invaden las planicies y pampas de Sudamérica, aquí se diversifican dando algunas especies gigantes como Paleolama y otras especies del género Lama muy similares a los guanacos actuales. Cambiando de escala a miles de años, llega el momento de las extinciones. Hace aproximadamente 12 a 10 mil años en la época helada del Plioceno, se extinguen los Hemiauchenia y los Paleolama, quedando como grupos más importantes los Lama (guanacos) y los Vicugna (vicuñas). Para esta época también se extinguen todos los camélidos que quedaban en América del Norte. Hace aproximadamente 6000 años, el hombre americano "fabrica" llamas y alpacas, a partir de la domesticación (Wheeler 1988). Los camélidos sudamericanos son los herbívoros nativos más grandes e importantes de la región sur oeste de Sudamérica. Cuando comparamos las faunas de mamíferos de Sudamérica y África vemos que aquí hay muchas especies de roedores y murciélagos y pocas de grandes herbívoros. Solamente tenemos 19 especies de ungulados nativos en comparación con las casi 100 de África. En este contexto, los camélidos son los "dueños" de las praderas y planicies del sur y oeste del continente sudamericano, hay que imaginarse estas zonas antes de la agricultura y la caza indiscriminada, la disminución en números por enfermedades y el "corrimiento" que debieron sufrir estos animales como consecuencia de los asentamientos humanos y la introducción de herbívoros domésticos exóticos, “oveja” (Ovis aries), “burro” (Equus asnus), “vacas” (Bos taurus) y “cabras” (Capra hircus). |

Materiales de lectura ambiental: La gente y los camélidos Historia ambiental 10.000 años de historia de Jujuy Manejo de vicuñas Conservación de vicuñas Informe técnico SENASA, transporte de llamas El polen en la Puna

Captura de vicuñas

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.: VICAM :. vicam.vicus@gmail.com

Todos los Derechos Reservados |